Energie Allgemein

Die Erzeuger elektrischer Energie bevorzugen einen konstanten Energieverbrauch, da dies eine effizientere und kosteneffektivere Stromversorgung ermöglicht. Bei einem gleichmäßigen Energiebedarf können Kraftwerke optimal dimensioniert und betrieben werden, wodurch sie mit dem bestmöglichen Wirkungsgrad arbeiten. Dies macht den Einsatz von Spitzenlastkraftwerken, wie Gas-, Pumpspeicher- und Druckluftkraftwerken, weitgehend überflüssig, da sie nicht ständig in Bereitschaft gehalten werden müssen.

Darüber hinaus vereinfacht ein konstanter Energiebedarf die Infrastruktur der Stromübertragung. Transformatoren in Umspannwerken können für geringere Leistungen ausgelegt werden, und die Querschnitte von Hoch-, Mittel- und Niederspannungsleitungen können aufgrund des geringeren Stromflusses reduziert werden. Selbst die Kundenanlagen profitieren von dieser Vereinfachung, da sie weniger komplex gestaltet werden können.

Die Kosteneinsparungen, die sich aus diesem geringeren Aufwand ergeben, spiegeln sich letztendlich auch in niedrigeren Stromrechnungen für die Verbraucher wider – ein signifikanter Vorteil für alle. Allerdings bringt die Umsetzung dieses Modells auch Herausforderungen mit sich. Eine wesentliche Einschränkung könnte der Verlust an Komfort sein, insbesondere wenn die Anpassung an einen konstanten Verbrauch bedeutet, dass auf bestimmte Verbrauchsgewohnheiten verzichtet werden muss. Obwohl dieses Modell technisch machbar sein könnte, müssen die potenziellen Nachteile sorgfältig abgewogen werden.

Der gestiegene Komfortanspruch der Energienutzer führt zu Kosten, die in der Regel auf die Verursacher umgelegt werden. Um eine gerechte Kostenverteilung zu ermöglichen, wurden verschiedene Modelle entwickelt. Eine gängige Methode ist die Unterscheidung zwischen Tages- und Nachtverbrauch, die einen Anreiz schafft, den Energiebezug in weniger belastende Zeiten zu verlagern. Diese Methode wird oft noch als Vorteil durch das Energieversorgungsunternehmen (EVU) angesehen, während andere Maßnahmen eher negativ wahrgenommen werden.

Die Bemühungen der Energieversorger um eine verursachergerechte Abrechnung sind vielfältig, stoßen aber oft auf technische Hindernisse. Stromkunden lassen sich grundsätzlich in drei Gruppen einteilen: private Nutzer und kleine Gewerbebetriebe mit geringem Leistungsbedarf, private Nutzer und Gewerbebetriebe mit erhöhtem Energieverbrauch, aber geringer Maximalleistung unter 30 kW, sowie Gewerbebetriebe und Großkunden mit einem Leistungsbedarf über 30 kW.

Insbesondere die ersten beiden Gruppen, die Hauptverursacher von Verbrauchsspitzen sind, interessieren sich für eine leistungsgerechte Abrechnung. Zur Adressierung dieses Problems entwickelten große Energieversorger den 'LZ96'- oder '96-Stunden-Tarif', eingeführt 1991. Dieser Tarif betrachtet den Energieverbrauch in 96-Stunden-Zeitrastern und rechnet den maximalen Verbrauch in diesem Zeitraum ab. Allerdings bietet der Tarif wenig Anreiz, den Spitzenbedarf zu reduzieren, da technische Lösungen zu kostspielig sind und sich kaum amortisieren. Aufgrund dieser Einschränkungen setzen viele Energieversorger diesen Tarif nur eingeschränkt oder gar nicht mehr ein.

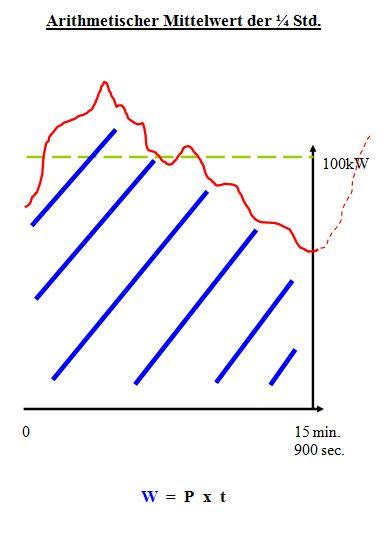

Stromkunden mit einem Spitzenbedarf von mehr als 30 kW unterliegen der 15-Minuten-Leistungsmessung. Bei diesem Verfahren wird mittels eines speziell ausgestatteten Stromzählers nicht nur die gesamte verbrauchte Energiemenge erfasst, sondern auch die Energie, die innerhalb jeder 15-minütigen Messperiode verbraucht wird. Das Ergebnis dieser Messung, bezogen auf die Dauer der Messperiode, wird in der Dimension 'kW' ausgedrückt und definiert somit die 'Leistung'.

Das Messverfahren ist so konzipiert, dass es die Spitzenleistung auf Basis des Leistungsmittelwerts der Messperiode bestimmt, anstatt auf kurzzeitigen Spitzenwerten, wie sie beispielsweise durch Anlaufströme verursacht werden können. Für die Bewertung des 'Maximums' ist daher der Verlauf innerhalb der Messperiode nicht ausschlaggebend; entscheidend ist vielmehr der Mittelwert der Arbeit pro Messperiode. Diese Art der Betrachtung spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Strategien zur Überwachung und Kontrolle des maximalen Energieverbrauchs.